お風呂のピンク汚れの落とし方&予防のコツをご紹介

お風呂のピンク汚れの主な原因は、「ロドトルラ」という微生物によるもの。キレイに掃除してもすぐに現れるピンク汚れは、落とすだけでなく、発生させない予防対策をするのがおすすめです。ピンク汚れを除去する方法と予防する方法の両方を紹介します。

ピンク汚れの主な原因「ロドトルラ」の特徴

「つい最近キレイに掃除したはずなのに、またピンク汚れが!」

浴室の床や排水口の周辺によくあらわれるピンク汚れは、こすれば簡単に落とせるものの、またすぐに発生してしまうのがやっかいですね。

ピンク汚れの主な原因は、酵母の一種である「ロドトルラ」という名前の微生物です。浴室の床などに増殖したロドトルラが、あのイヤなピンク汚れとなって目に見える、というわけです。

ロドトルラは、ほかの多くの微生物と同じように、「温度、水分、栄養(汚れ)」の3つの条件がそろうと増殖が活発になります。ただ、ロドトルラに特徴的なのは、栄養(汚れ)が少ないところでも増殖しやすく、しかも増殖スピードが速いということ。これが、掃除をしてもすぐにまた発生してしまう主な理由です。

さらに、ライオンの研究で、ロドトルラは黒カビの原因菌と一緒にいると、より増殖しやすくなることがわかりました。ところが黒カビは、目には見えない原因菌が成長して、初めて黒カビとして目に見えるようになるため、浴室内に黒カビがいないように見えても、実は原因菌が潜んでいることもめずらしくありません。つまり「ピンク汚れはよく発生するけど黒カビはあまり生えない」というご家庭の場合でも、実は目に見えない黒カビの原因菌が潜んでいて、それがピンク汚れの主な原因であるロドトルラの増殖を加速させている可能性があるのです。

以上のことから、ピンク汚れのないキレイなお風呂をキープするためには、「ロドトルラ」だけでなく、「黒カビの原因菌」にもアプローチすることがポイント、ともいえるでしょう。

ピンク汚れを除去する方法

浴室用洗剤をつけてスポンジでこすり洗い

ピンク汚れは、黒カビのように奥まで入り込んでいるわけではないので、スポンジに浴室用洗剤をつけて、こすり洗いをすれば落とすことができます。

水だけでは汚れが残ってしまうことがあるので、浴室用洗剤を使うことをおすすめします。

ピンク汚れがスポンジに移ってしまう場合があるので、使ったあとのスポンジはよくすすいでください。あらかじめ小さく切っておいたスポンジでこすり洗いして、掃除後は捨ててしまうのも手です。

塩素系カビ取り剤をスプレーして水で流す

気持ちが悪いからピンク汚れをこすりたくない!という場合は、塩素系カビ取り剤を活用しましょう。ピンク汚れを狙ってカビ取り剤をスプレーし、数分置いたあと、水で流せばOK。

(放置時間は製品によって異なるので、必ず表示を確認してください)

塩素系カビ取り剤を使う時の注意

塩素系カビ取り剤を使う際は、換気扇をつけたり窓を開けたりして換気の良い状態にして、身体の保護のために、メガネ・マスク・手袋を着用してください。

また、酸性タイプのものと混ざると有害なガスが発生して危険なので、必ず単独で使ってください。

ピンク汚れの発生を予防するテクニック

スポンジでこすればすぐに落とせるとはいえ、頻繁にこすり洗いをするのは面倒なものです。ピンク汚れをキレイに落としたら、あとはピンク汚れを発生させない対策をするのがおすすめ。そこで、2つのピンク汚れ予防の方法をご紹介します。

また、水分と汚れを取り除く日頃のひと工夫も、キレイをキープするのに役立ちます。この記事の後半で具体的な方法を紹介します。

「防カビくん煙剤」で浴室まるごと除菌して、ピンク汚れも予防!

「ルックプラス おふろの防カビくん煙剤」は黒カビ予防にしか効果がないと思っていませんか。実は、除菌成分の銀イオンの煙は、黒カビ予防だけでなく、ピンク汚れの発生も予防することもできるのです。「ピンク汚れはよく発生するけれど黒カビはあまり生えないから、今まで「防カビくん煙剤」は使っていなかった」というご家庭にもおすすめ。ピンク汚れの掃除頻度を減らすことができますよ。

さらに「防カビくん煙剤」は、ロドトルラをより増殖させる「黒カビの原因菌」も除菌できるので、より効果的にピンク汚れを予防できます。

「ルックプラス 防カビくん煙剤」の使い方

容器に水を入れて床にポンと置くだけで、除菌成分を含んだ煙が浴室の隅々まで行き渡り、浴室をまるごと除菌することができます。

③煙が出始めたら浴室の扉を閉めて90分以上おきます。

④90分以上たったら、30分間を目安に換気をします。浴室を水で洗い流す必要はなく、そのまま入浴できます。また、使用後も普段どおりお掃除してかまいません。

※1 ここから先は外部サイトへ移動します。価格やサービス内容については、各サイトに記載されている内容をよくお読みになり、ご自身の責任でご利用ください。

※2 通販限定販売品は、「取扱店舗を探す」ではご案内しておりませんのでご了承ください。

「ピンク汚れが予防できる浴室用洗剤」を活用して、浴槽掃除のついでにピンク汚れも予防!

浴室用洗剤の中には、「ピンク汚れが予防できる」ものもあります。

以下、浴室用洗剤「ルックプラス バスタブクレンジング 銀イオンプラス」を例にご紹介します。シューッと吹きかけて60秒後に流すだけで、ピンク汚れの主な原因微生物を除去し、ピンク汚れの発生を予防します。こすらなくていいので気持ちがラクですね。普段の浴槽掃除のついでに習慣にするのもおすすめです。

「ルックプラス バスタブクレンジング 銀イオンプラス」の使い方

①床や排水口周辺などのピンク汚れが出やすい所にシューッとスプレーします。

(スプレーする場所が濡れていても使えます)

②60秒放置したあと、水ですすぎ流せばOK。こする必要はありません。

③1週間に1回以上を目安に定期的にスプレーします。

- ※すでに発生しているピンク汚れを落とすことはできないので、あらかじめスポンジなどでこすって落としておいてください。

※1 ここから先は外部サイトへ移動します。価格やサービス内容については、各サイトに記載されている内容をよくお読みになり、ご自身の責任でご利用ください。

※2 通販限定販売品は、「取扱店舗を探す」ではご案内しておりませんのでご了承ください。

マイスターからのワンポイントアドバイス!

「おふろの防カビくん煙剤」と「バスタブクレンジング銀イオンプラス」の両方を併用すると、ピンク汚れ予防効果がいっそう高まります。ぜひ試してみてくださいね。

水分と汚れを取り除く日頃のひと工夫

ピンク汚れの増殖要因は「温度・水分・栄養(汚れ)」。この3要因がそろわないように気を付けることも、ピンク汚れの発生予防には大切です。

小物類やシャンプーは水はけの良い位置に

洗面器やイスなどの小物類、シャンプーなどを床に置く時は、水はけができるだけ良くなるように気を配りましょう。

洗面器やイスは斜めに立て掛けるなどして、できるだけ風通しを良くしましょう。シャンプーなどはラックを活用し、床に直接置かないようにするのがおすすめです。

浴槽のフタをする

入浴後、浴槽のフタを開けたままにしていると、湯気によって浴室内の温度や湿度がなかなか下がりません。お風呂から上がったら浴槽にはフタをするようにしましょう。

お風呂上がりに浴室全体を「お湯」のシャワーで流す

ピンク汚れの栄養源は身体から出た垢や皮脂。お風呂上がりには、シャワーを浴室全体にかけて飛び散った汚れを洗い流しましょう。

特に汚れがたまりやすいシャンプーラックの下や、汚れの通り道となる床や排水口周辺は念入りに。

その際、水ではなく「お湯」を使うことがポイントです。水だと蒸発しにくく水滴が残りやすいので、ピンク汚れが発生しやすい環境になってしまう場合もあります。

水滴をふき取る

ちょっとひと手間ですが、壁や床や排水口周辺の水滴をタオルやスクイージーで取り除くとより効果的です。

タオルでふくのは抵抗があるという場合は、スクイージーを使うのも便利です。

十分に換気する

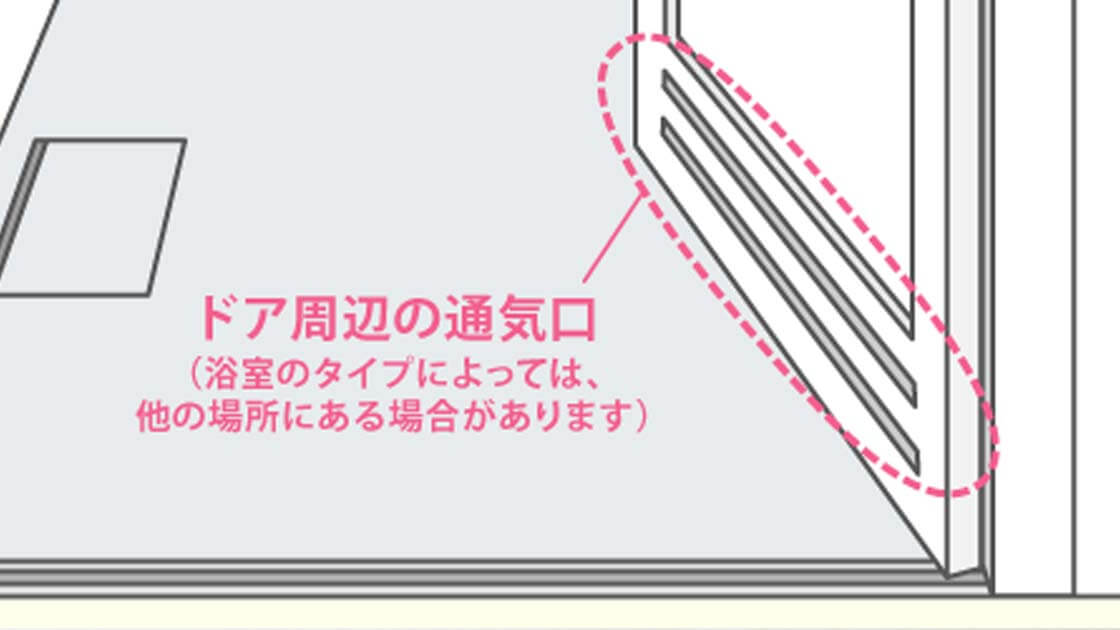

入浴後は、換気扇を回す、窓を開けるなどして、こもった熱気や湿気を追い出しましょう。新しい空気が入ってこないと換気ができないので、必ず通気口を確保してください。

ドアの周辺にある通気口にゴミがたまっていると換気の効率が悪くなってしまうので、竹串や小さめのブラシなどを使って汚れをこまめに取り除くことが大事です。

壁や床の汚れを落とす

壁や床についた垢や皮脂などの汚れはピンク汚れの栄養源になるので、定期的にお掃除を。お湯のシャワーをかけただけでは落とし切れないので、週に1回は浴室用洗剤を使った掃除をしましょう。

壁は、浴室用洗剤をスプレーし、やわらかいスポンジでこすります。床は、隅や排水用の凸凹の溝に汚れがたまりやすいので、浴室用洗剤と浴室用のブラシを使ってしっかり落としましょう。

ピンク汚れに悩まされず、キレイをキープできたら快適ですね。増殖スピードが速いからこそ、今見えているピンク汚れを落したあとは、予防対策を習慣化するのがおすすめ。ご紹介した方法をぜひお試しくださいね。

TEACH ME, MEISTER!

教えてマイスター!

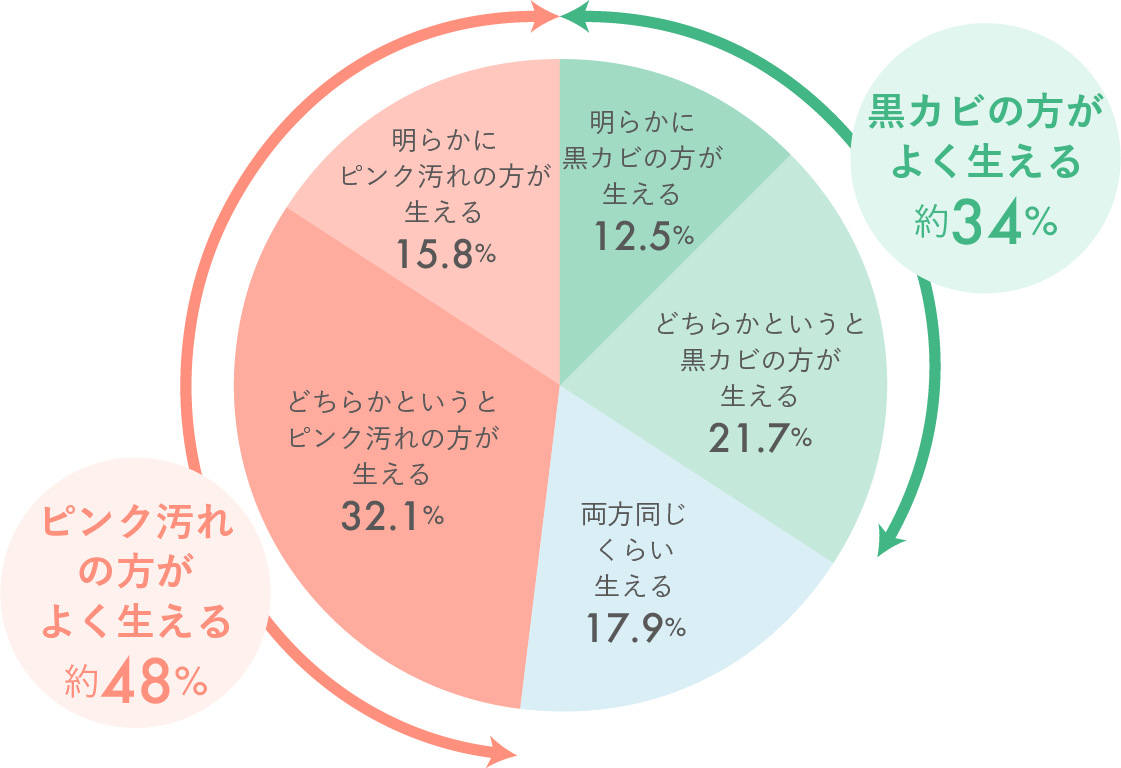

あなたの浴室に発生しやすいのは、黒カビ?ピンク汚れ?

ライオンが調査したところ、「黒カビの方が発生しやすい」家庭は約34%、「ピンク汚れの方が発生しやすい」家庭は約48%で、ややピンク汚れが発生しやすい家庭の方が多いという結果でした。一方、「両方同じくらい発生する」家庭は約18%であり、多くの家庭では、黒カビかピンク汚れのどちらかに偏って発生している傾向がうかがえました。

- ライオン調べ、浴室に黒カビかピンク汚れが発生する20~69歳の女性240名、2024年

浴室でよく見る黒カビもピンク汚れも、その主な原因は住まいに生息する微生物です。どちらも、「温度・水分・栄養(汚れ)」の3つの条件がそろうと増殖する性質は同じなのに、家庭によってどちらが優勢になるかが違うのは不思議ですね。

浴室の環境や使い方など、どういう条件がそろうとどちらが優勢になるかについては、まだ不明な点が多くライオンでは研究を続けています。

あなたのご家庭の浴室では、どちらの汚れが気になることが多いですか? 「黒カビ」なのか「ピンク汚れ」なのか、ぜひコメントで教えてください。

この記事を作成・監修した

マイスター

リビングケアマイスター

吉井 和美

よしい かずみ

掃除用洗剤の製品開発を約15年、技術者向けの情報発信を約5年経験してきました。

これまでの知識を活かし、掃除に前向きに取り組めるようなコツやノウハウをわかりやすくお伝えしていきます。

お掃除の新着記事もチェック!

LION おすすめの商品

※ ここから先は外部サイトへ移動します。価格やサービス内容については、各サイトに記載されている内容をよくお読みになり、ご自身の責任でご利用ください。

※ 通販限定販売品は、「取扱店舗を探す」ではご案内しておりませんのでご了承ください。

下記のコメントを削除します。

よろしいですか?

コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容